Ausgabe 01/ 2025

vom 06.03.2025

In dieser Ausgabe:

- Grünland – Erste Arbeiten einplanen direkt zum Beitrag

- Mäusebekämpfung nur bei warmen Temperaturen direkt zum Beitrag

- Mechanische Maßnahmen gegen das Bastardweidelgras direkt zum Beitrag

Grünland – Erste Arbeiten einplanen

- Wir befinden uns zwar noch im zeitigen Frühjahr, doch die Wettervorhersage deutet darauf hin, dass in den nächsten 14 Tagen nur wenig Niederschläge fallen werden. Eine Garantie für ein andauernd trockenes Frühjahr kann uns der Wetterbericht aber nicht geben. Deshalb nutzen Sie die trockenen Phasen, um erste Arbeiten im Grünland zu erledigen.

- Wann startet die Vegetation im Grünland? Eine Faustregel sagt aus, wenn eine Temperatursumme von 200 °C erreicht wird, geht es mit dem Wachstum im Grünland los. Wann die Marke gerissen wird, kann im ISIP Portal für die einzelnen Standorte im Ringgebiet überprüft werden.

- Das Wichtigste ist jetzt, sich einen Überblick über Ihr Grünland zu verschaffen. Beurteilen Sie Ihre Grünlandnarbe im Hinblick auf Bestandszusammensetzung, Lücken und unerwünschte Kräuter und Gräser. Die Gräserkunde der LfL oder eine fachmännische Beratung durch den Erzeugerring können bei Unsicherheiten in der Bestandsbeurteilung helfen.

- Bestellen Sie rechtzeitig Ihr Saatgut beim Landhändler für eine Frühjahrsnachsaat. Kaufen Sie nicht ein beliebiges Saatgut, sondern stimmen Sie es auf Ihre Anbaulage, die Intensität der Bewirtschaftung und den bereits vorhandenen Bestand ab. Worauf man besonders achten muss, erfahren Sie hier.

- Überstürzen Sie nicht die Grünlandpflege. Nur stark überwachsene Herbstbestände profitieren von einem leichten Striegeleinsatz oder einem frühzeitigen abschleppen. Der stetige Frost hat viel Pflanzenmaterial zum Absterben gebracht. Dieses Material bildet einen Filz, der dafür sorgt, dass der Pflanze die Luft zum Atmen fehlt.

- Pflegemaßnahmen sind ausschließlich bei einer anständigen Befahrbarkeit und einer guten Abtrocknung des Bestandes durchzuführen, da sonst mehr Schäden, wie Verdichtungen oder Verschmierungen, als Nutzen, wie die Narbenbelüftung und die Bestockungsförderung, entstehen.

Die meisten Grünlandflächen zeigen

bisher nur wenig Vegetation

Bild: ER- Beratung

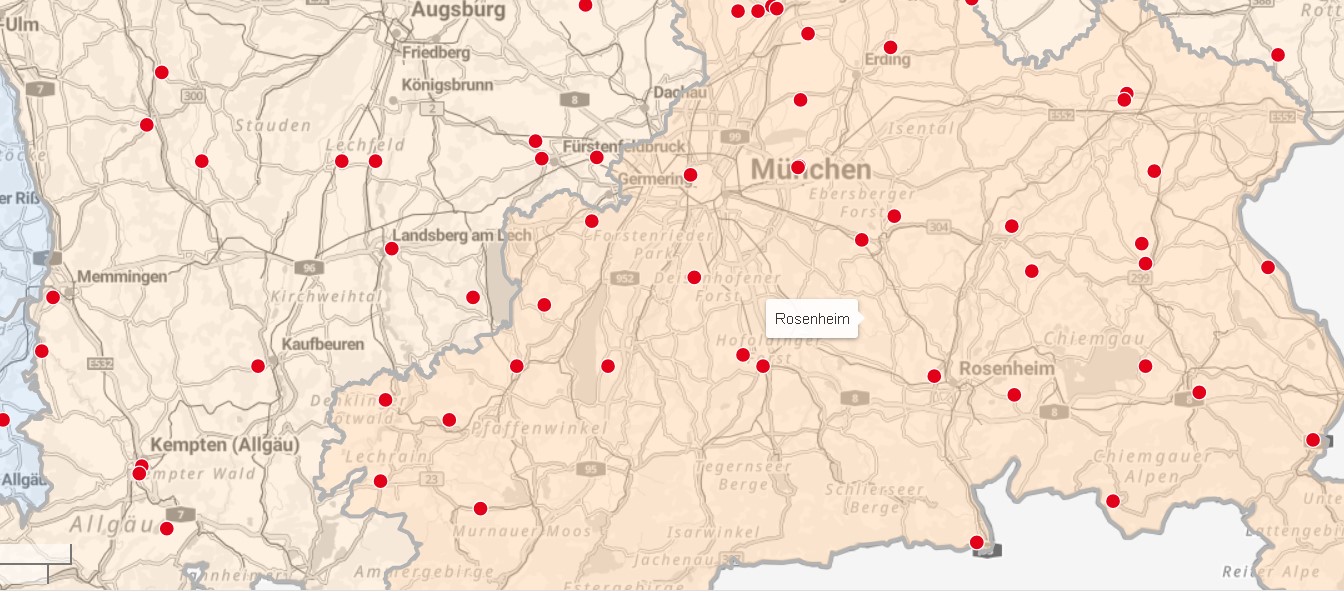

Kein Standort im Ringgebiet hat bisher die 200 °C Temperatursumme erreicht.

Legende: Rote Punkte: Temperatursumme <170°C, Gelbe Punkte: Temperatursumme zwischen 170 und 200°C

Grüne Punkte: Temperatursumme > 200°C

Bild: Karte im ISIP-Portal (www.isip.de)

Mäusebekämpfung nur bei warmen Temperaturen

Mäuseschäden im Grünland

Bild: ER-Beratung

- Mäuse im Ackerland und im Grünland werden ein zunehmendes Problem für die Landwirte. Wer nicht rechtzeitig mit der Bekämpfung beginnt, muss innerhalb kürzester Zeit mit hohen Populationen in der Flur und den daraus resultierenden Schäden rechnen.

- Eigene Beobachtungen diesen Winter durch einen Erzeugerringberater haben gezeigt, dass sich eine chemische Schadnagerbekämpfung bei kalten Temperaturen oft als schwierig darstellt.

- Mäuse halten weder einen Winterschlaf noch eine Winterruhe. Sie sind zwar im Winter „aktiv“, zeigen aber bei kalten Außentemperaturen eine nur verminderte Futter- und Köderaufnahme.

- Erst bei höheren Temperaturen, um die 10 °C, mit nur wenig Nachtfrost beginnt die Maus, ein aktiveres Fressverhalten an den Tag zu legen und ausgelegte Giftköder aufzunehmen. Deshalb ergibt es wenig Sinn, die Schadnager bei Kälte zu bekämpfen, da der Erfolg ausbleiben wird.

- Heuer sind die Giftköder aufgrund der hohen Grundfeuchte des Bodens nur begrenzt haltbar, bzw. giftig für die Maus. Das hat damit zu tun, dass die toxischen Wirkstoffe nicht wasserfest sind und abgewaschen werden können.

- Es bringt daher nichts, die Köder bereits in den arbeitsarmen, kalten Tagen auszubringen, damit die Maus diesen zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen kann und vergiftet wird. Bis die Maus den Köder aufnimmt, ist dieser durch die Abwaschung des Wirkstoffs zum Großteil unwirksam.

- Weitere Tipps zur erfolgreichen Mäusebekämpfung lesen Sie in der Augabe 1/2024 von Grünland „plus“.

Mechanische Maßnahmen gegen das Bastardweidelgras

- Das Bastardweidelgras, die Kreuzung aus Deutschen und Welschen Weidelgras, breitet sich weiterhin sehr stark aus. Um eine weitere Zunahme des Grases im Bestand zu verhindern, sollten Sie einige Dinge beachten.

- Auf Wiesen, die viel Bastardweidelgras enthalten, sollte niemals ein Heuschnitt stattfinden. Dadurch wird das Samenpotential weiterhin verstärkt und in den Lücken der Narbe keimt und etabliert sich dieses Gras.

- Ebenso sollten diese Wiesen früh und im Anschluss in regelmäßigen Abständen gemäht werden ( ca. alle 3–4 Wochen), damit sich keine Samenstände bilden können und die Ausbreitung eingeschränkt wird.

- Für die Nachsaat sollten keine frühen Deutsche Weidelgrassorten verwendet werden. Frühe Sorten blühen früh, somit entstehen weitere Kreuzungen im Bestand.

- Beide Weidelgräser, das Deutsche und das Bastardweidelgras gehören zur gleichen Gattung und können sich daher auch kreuzen. Dabei ist eines sicher: die Eigenschaften des Bastardweidelgrases sind durchsetzungsstärker als die des Deutschen Weidelgrases.

- Somit verändert sich der Bestand durch die natürlichen Kreuzungen auch bei intensiver Nachsaat immer wieder zu Bastardweidelgräsern. Ertrag, Ausdauer und Qualität bleiben aus.

- Wenn man diese Kreuzungen sicher ausschließen will, sollte man am besten kein Weidelgras zur Nachsaat verwenden. Es gibt auch andere wertvolle Gräserarten, die man im Bestand etablieren kann, vor allem dann, wenn die Bestände nicht intensiv bewirtschaftet werden.

- Auch hier empfiehlt sich wieder ein Blick in die Broschüre für Bayerische Qualitätssaatgutmischungen für Grünland und Feldfutterbau für das Jahr 2025.

Pflanzenbau-Hotline des Erzeugerringes

(14ct/min aus dem dt. Festnetz, andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich)

Hauptzeit (März bis Oktober): Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Nebenzeit: (November – Februar): Montag – Freitag 8.00 – 10.00 Uhr

Zu den übrigen Zeiten ist ein Ansagedienst geschaltet, der wöchentlich aktualisiert wird.

Haftung für Inhalte und Links

Die Empfehlungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Wir geben keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben, insbesondere bei Veränderungen der aktuellen Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel. Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Beachten Sie Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Der Anwender ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen selbst verantwortlich.