Ausgabe 08 / 2025

vom 01.08.2025

In dieser Ausgabe:

- Strohnutzung bei der aktuellen Witterung noch möglich? direkt zum Beitrag

- Bei Siliermittel den Durchblick behalten! direkt zum Beitrag

Strohnutzung bei der aktuellen Witterung noch möglich?

- Aufgrund der derzeitigen Witterung sollte über eine Verwertung vom Stroh nachgedacht werden. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob das Getreide noch steht oder im Schwad liegt.

- Grundsätzlich ist, je länger das Stroh nicht geerntet werden kann, umso mehr Pilze siedeln sich an.

- Im stehenden Getreide sind vor allem Schwärzepilze, die das Stroh belasten. Im Schwad liegendes Stroh wird zudem von Fäulnispilzen befallen.

- Eine Fütterung ist in beiden Fällen nicht mehr möglich. Zu bedenken ist, dass die Giftstoffe, die ein Pilz produziert, von der Leber eines Tieres entgiftet werden müssen. Dabei gilt, je höher die Leistung, umso mehr Belastung für die Leber.

- Das Stroh, das jetzt noch geerntet wird, eignet sich nur noch als Einstreu. Wobei immer noch die Gefahr besteht, dass die Tiere an der Einstreu naschen.

- Auch durch eine künstliche Trocknung werden diese Giftstoffe nicht beseitigt.

- Durch eine Säurebehandlung wird das Stroh haltbar, aber die Pilze werden nicht beseitigt.

- Wird das Stroh auf dem Feld belassen, wird durch diese Düngung dem Boden ca. 20 kg P und ca. 120 kg K pro Hektar zurückgeführt. Dieser Dünger kann der nachfolgenden Kultur angerechnet werden. Zudem wird der Humusgehalt im Boden leicht verbessert.

Bei Siliermittel den Durchblick behalten!

Für die Erzeugung von Milch und Rindfleisch ist das Grobfutter von hoher Bedeutung. Das Ziel eines jeden Betriebes sollte sein, zu jeder Zeit ein hochwertiges und bis zum Futtertisch stabiles Futtermittel zu erzeugen.

Dabei sollten die Nährstoffverluste gegenüber dem Frischfutter möglichst gering gehalten werden. Neben der Qualität des Ausgangsmaterials und der unterschiedlichen Ernte- und Silierverfahren kann ein zielgerichteter Einsatz von Siliermittel ein weiterer wichtiger Baustein zur Erzeugung von hochwertigen Grundfutter sein.

Das Angebot an Siliermittel ist genauso groß und vielfältig, wie die Versprechen der Hersteller. Das erschwert die Kaufentscheidung in den Betrieben. In dieser Ausgabe von Grünland plus verschaffen wir Ihnen einen kleinen Abriss über die Funktionen und Möglichkeiten der unterschiedlichen Siliermittel.

- Als Hilfestellung zur richtigen Siliermittelauswahl gibt es das DLG-Qualitätssiegel für Siliermittel. Dieses Gütesiegel rief die Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Zusammenarbeit mit Futterkonservierungsexperten aus Forschung, praktischer Beratung und Wirtschaft ins Leben.

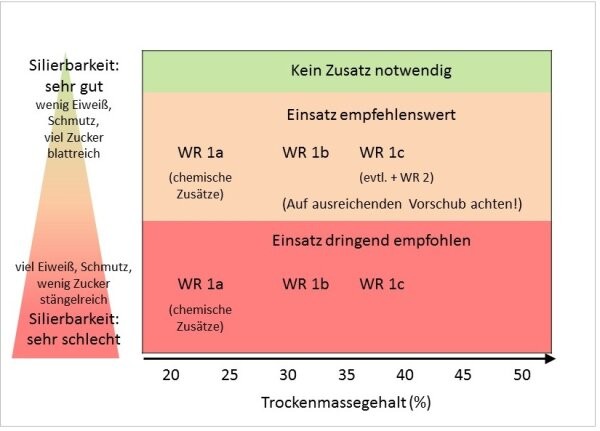

- Die DLG-geprüften Siliermittel werden je nach Wirkungspotenzial in verschiedene Wirkungsrichtungen (WR) von 1 bis 6 eingruppiert. Je nachdem welche Probleme in der Gärung zu erwarten sind (z.B. Verbesserung des Gärverlaufs, Verbesserung des Futterwertes), muss das passende Produkt gewählt werden. Das eine Produkt für alles existiert nicht!

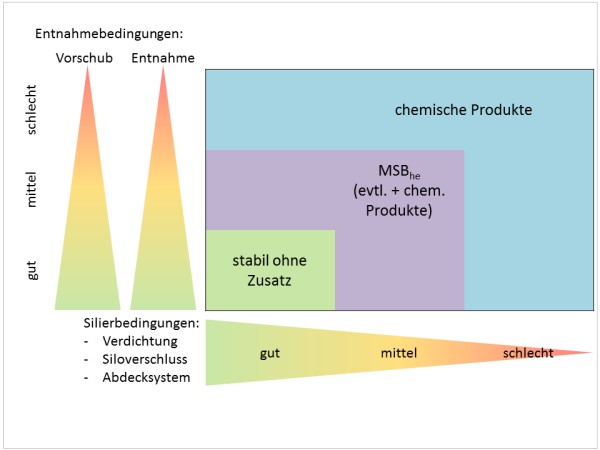

- Ein Siliermitteleinsatz macht sowohl bei guten Anwelk- und Silierbedingungen, als auch bei schlechten Bedingungen Sinn. Je schlechter die Ausgangsbedingungen, desto mehr muss das Hilfsmittel richten. Ein Siliermittel kann aber auch keine Wunder bewirken und aus einer missratenen Silage wohlschmeckendes, gehaltvolles Futter zaubern.

- Ist mit dem Futter alles in Ordnung, kann sich trotzdem ein Siliermitteleinsatz lohnen, da der Gärverlauf zusätzlich optimiert wird. Unter diesen Bedingungen sind besonders biologische Siliermittel auf Basis von Milchsäurebakterien zu empfehlen.

- Vor allem bei stark ungünstigen Silierbedingungen, wie stark verschmutzten Futter, einer TM unter 30 %, einem kleereichen Bestand oder kalten Temperaturen wird die Zugabe eines Siliermittels angeraten, welches den Gärverlauf optimiert (WR1).

- Je extremer sich die Silierbedingungen gestalten und sich vom Optimum entfernen, desto wichtiger wird die exakte Produktwahl. Werden z.B. TM-Gehalte von 28 % nicht erreicht, kommen biologische Impfprodukte an ihre Grenzen und es wird schwierig, Fehlgärungsprozesse zu vermeiden.

- Bei solch einer schwierigen Ausgangslage können nur chemische Silierzusätze helfen. Die Wirkstoffe dieser Produkte hemmen die Aktivität von unerwünschten Gärkeimen, wobei die auf dem Futter natürlich vorkommenden Milchsäurebakterien nicht beeinträchtigt werden.

- Ist das Erntegut sehr trocken, empfiehlt sich ein Silierzusatz der Wirkungsrichtung 2, um einer Nacherwärmung durch Erhöhung der Lagerstabilität vorzubeugen.

- Um das richtige Siliermittel für Ihren Einsatz zu finden, stellt die DLG kostenlos eine Entscheidungshilfe zur Produktauswahl bereit.

- Bei der Dosierung der Zusätze ins Futter ist es wichtig, dass das Produkt gleichmäßig im Futter verteilt wird. Am besten geht das am Erntegerät. Die Mittel werden entweder in den Futterstrom dosiert oder vor dem Vorsatz auf die Grasschwade aufgetragen.

- Es muss die vom Hersteller empfohlene Aufwandsmenge dosiert werden. Siliermittel sind in der richtigen Dosierung zwar kostenintensiv, aber werden sie zu dünn dosiert, bleibt die erwünschte Wirkung aus und der ganze Aufwand war umsonst. Wenn mit Siliermittel gearbeitet wird, dann richtig!

- Eine Maissilage hat andere Anforderungen an die Gärung als eine Grassilage. Deshalb können Grassiliermittel nur im Gras und Maissiliermittel nur im Mais ihre gewünschte Wirkung entfalten.

- Sollen Siliermittel umfassend wirken, bedarf es durchaus einer Vorbereitung. Jeder Anwendungsfall fordert ein unterschiedliches Siliermittel. Räumen Sie sich deshalb bei Ihrem Händler eine Umtauschmöglichkeit ein, wenn das vorab ausgewählte Mittel nicht den tatsächlichen Silier- und Witterungsbedingungen entspricht.

- Achten Sie beim Kauf auf Vorrat stets auf die Lagerbedingungen und die Haltbarkeit, vor allem bei den biologischen Mitteln. Die darin enthaltenen Bakterien sind Lebewesen, die bei unsachgemäßer Lagerung absterben und dadurch nicht mehr wirken.

Einsatzschema für Siliermittel der Wirkungsrichtung 1

Quelle: www.lfl.bayern.de

Einsatzempfehlungen für Siliermittel der Wirkungsrichtung 2

Quelle: www.lfl.bayern.de

Pflanzenbau-Hotline des Erzeugerringes

(14ct/min aus dem dt. Festnetz, andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich)

Hauptzeit (März bis Oktober): Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Nebenzeit: (November – Februar): Montag – Freitag 8.00 – 10.00 Uhr

Zu den übrigen Zeiten ist ein Ansagedienst geschaltet, der wöchentlich aktualisiert wird.

Haftung für Inhalte und Links

Die Empfehlungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Wir geben keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben, insbesondere bei Veränderungen der aktuellen Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel. Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Beachten Sie Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Der Anwender ist für die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen selbst verantwortlich.